在水资源保护与水污染治理的持续征程中,我国各地因地制宜,积极探索,通过一系列创新举措与扎实行动,在该领域取得了令人瞩目的阶段性成果,为守护水资源、改善水生态环境注入强大动力。

科技赋能,水资源管理迈向智能化

近日,在北京智慧水务机器人典型应用推广活动中,多款功能各异的机器人“闪亮登场”。它们能够在水环境保洁、智能巡检、水质监测、智能割草等方面大显身手,成为破解首都水务管理难题、提升管理效能的“得力助手”。北京市水利工程管理中心科技信息科负责人透露,目前北京部分河湖流域与水库已引入机器人参与日常管理工作,有效弥补了人工管理的局限,大大提升了管理效率与精准度。与此同时,辽宁省沈阳市生态环境监测中心的智慧水质监测实验室也成绩斐然。自动传送系统与机械手默契配合,实现采样瓶从上线、检测到下线的全自动化操作,宛如一位智能的水“AI医生”,为送检水样精准“把脉”。中控电脑上,一份份详细的“体检报告”实时生成。自该实验室投入使用以来,已录入7131个样品、33103条数据,让辽河干流、蒲河等沈阳重点河流的水质状况无所遁形,为水环境治理决策提供了坚实的数据支撑。

节水优先,农业用水效率大幅提升

在山东省信发现代农业产业园的草莓种植大棚内,一场悄然的节水变革正在上演。信息化控制滴灌技术成为主角,芯片依据草莓不同生长阶段的需水特性,精准调控滴灌水量。与此同时,全自动水肥闭合循环系统高效运作,将多余的营养液收集并重新利用,实现水和肥料的循环利用。这一系列举措成效显著,单株耗水节约66%,不仅降低了生产成本,还极大提升了水资源利用效率。而在陕西富平县,当地大力推广喷灌、滴灌等高效节水技术,并配套智能计量设施,目前已建成66.135万亩节水灌溉面积。全县农业用水方式正从粗放走向集约,为保障区域水资源可持续利用奠定了坚实基础。

生态修复,河湖重现生机与活力

泉,作为地下水水位的“晴雨表”,其状态直接反映着水生态环境的变化。近年来,我国多地泉水复涌,成为水生态改善的生动注脚。在北京市门头沟区,陈家庄泉在历经多年干涸后重新“复苏”。北京市水务局通过严控地下水开采,积极实施重要泉域修复工程,并统筹调配本地水、引黄水、南水北调水和优质再生水,向河湖、水库补水,促使地下水水位稳步上升。如今,北京已有81处泉眼复涌,平原区3月份平均地下水埋深12.83米,创近10年来同期水位新高。在河北邢台,当地通过实施拦渗和回灌工程,成功让断流40多年的百泉持续复涌,“太行泉城”的美誉再度叫响,也为当地文旅产业发展注入新活力。水利部相关负责人表示,将持续推进华北地区地下水超采综合治理,采取加大水源置换力度、回补河湖地下水、严格管控地下水利用等举措,助力更多干涸泉眼重焕生机。

制度保障,水资源治理长效化推进

为确保水资源治理工作长效稳定推进,各地不断完善制度建设。山东济南、山西、河北邢台等地相继制定或修订泉域保护法规,为泉水保护筑牢法律防线。陕西富平县出台《富平县取用水管理专项整治实施方案》,对全县4473处地下水取水口开展全面核查登记,将地下水取用水纳入规范化管理范畴。同时,严格落实河湖长制,县委、县政府主要领导分别担任县级河长,推动河湖保护治理工作落地见效。目前,全国省、市、县、乡四级已设立30多万名河湖长,形成了上下联动、齐抓共管的良好局面,为水资源保护与水污染治理提供了坚实的制度保障。

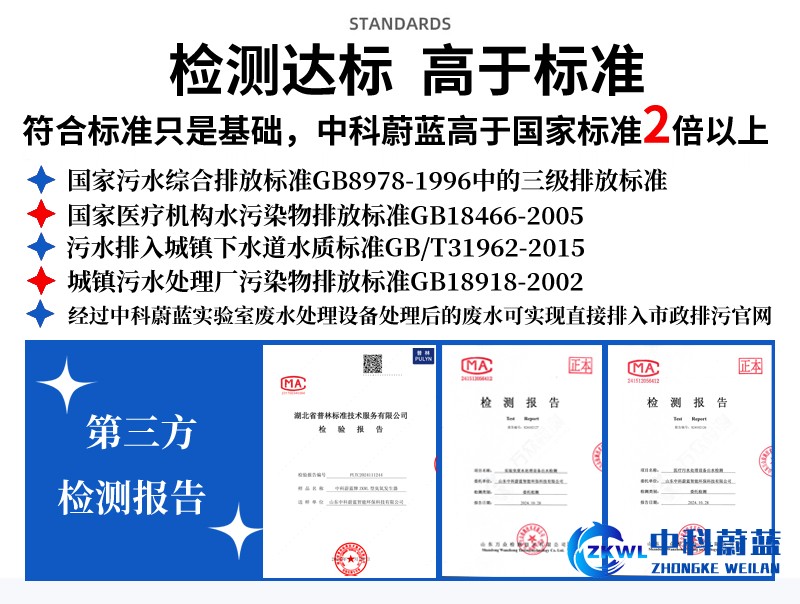

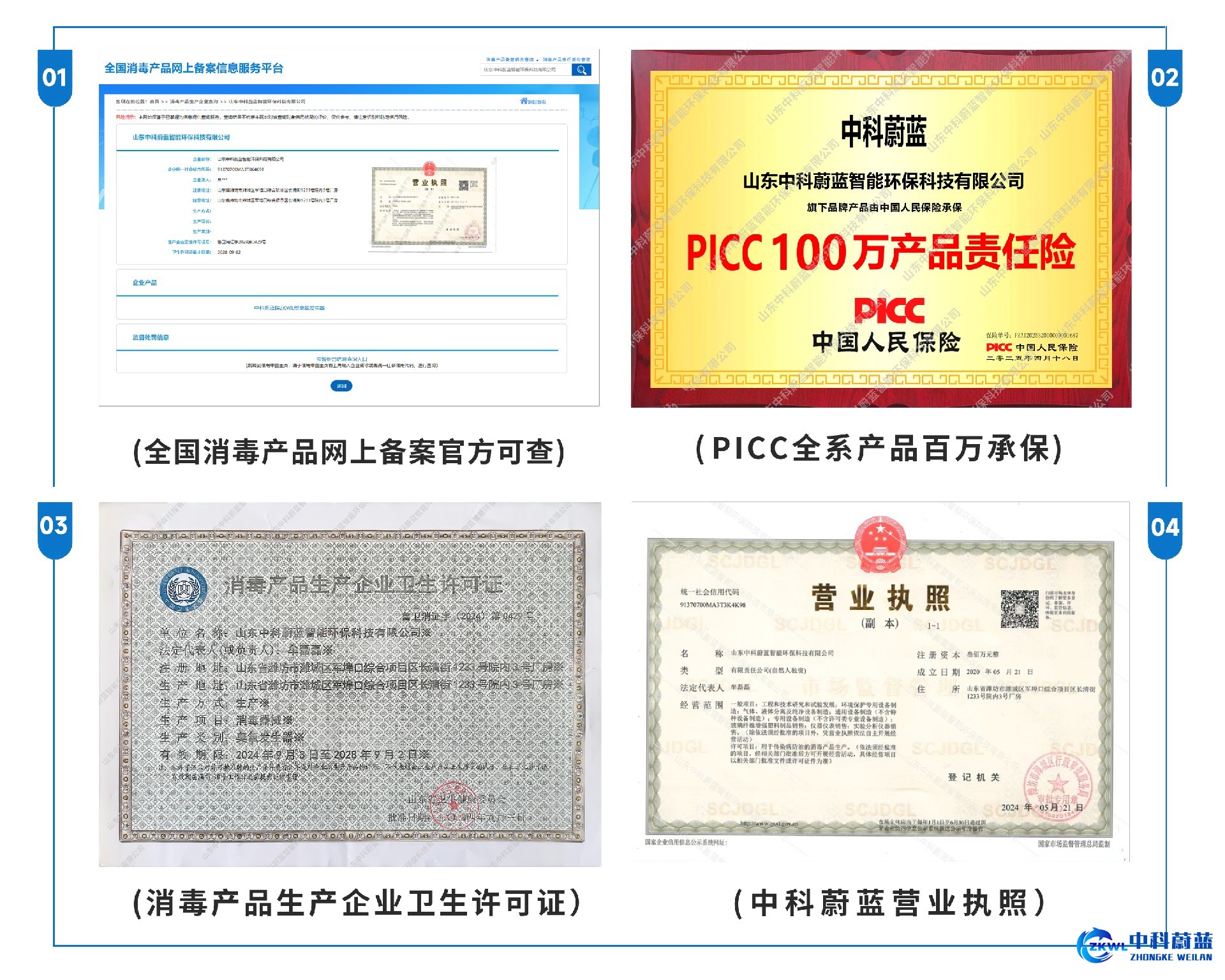

山东中科蔚蓝友好提示:从科技赋能到节水实践,从生态修复到制度建设,我国在水资源治理领域正全方位发力,多点开花。随着这些举措的持续深入推进,一幅人水和谐的美好画卷正徐徐展开,为实现水资源可持续利用与经济社会高质量发展奠定坚实基础。想了解更多环保新闻,关注中科蔚蓝,咨询热线:15684397985