近年来,中国通过科技驱动与流域协同治理并重,在水资源保护与利用领域取得突破性进展。从黄河流域的污水再生利用到长江大保护的生态修复,从北方工业城市的污水处理厂升级到太湖蓝藻治理的国际合作,一系列实践彰显了 “绿水青山就是金山银山” 理念的落地生根。

一、黄河流域:污水再生构建循环经济新范式

在水资源极度匮乏的山西省太原市,科技创新正重塑城市水生态。通过构建 “收集 - 处理 - 回用” 全链条体系,太原 7 座污水处理厂日均处理污水 118 万吨,再生水回用率突破 25%。晋阳污水处理厂采用地下式设计,通过 20 多道工序将污水转化为地表水 Ⅴ 类标准的再生水,不仅回用于工业冷却和汾河生态补水,还通过示范基地进一步处理为高品质再生水,满足清徐经济开发区企业对水质的严苛需求,帮助企业降低用水成本 30%。更值得关注的是,污泥处理实现 “变废为宝”—— 通过碱性热水解技术,太原每日处理近千吨污泥,产出有机肥料和干污泥用于矿山修复,形成年产值超千万元的循环产业链。

二、长江流域:生态修复激活流域经济新动能

作为长江大保护的重要节点,湖北省宜昌市以三年行动方案为指引,率先完成 1973 个入河排污口整治,并通过 EOD 模式实施三峡地区生态修复工程,构建 “西水东引、南北共济” 的现代水网。在江苏无锡,蠡湖生态活水工程于 2025 年 6 月投运,通过 “混凝沉淀 + 气浮过滤” 工艺,每日向蠡湖注入 20 万吨净化水,使藻类含量减少 90% 以上,水体透明度显著提升,重现 “湖湾呼吸” 的生态奇观。更具里程碑意义的是,太湖水质在 2024 年历史性跃升至 Ⅲ 类标准,这得益于中摩合作蓝藻水华示范项目建立的大数据库和生物防治技术,以及蠡湖、梅梁湖等重点水域的生态修复工程。

三、工业城市:技术升级破解污染治理难题

在北方工业重镇潍坊,污水处理能力提升与再生利用同步推进。高新区污水处理厂扩容提标工程于 2023 年 10 月投运,日处理能力从 5 万吨翻倍至 10 万吨,出水水质达到 “准 Ⅳ 类” 标准,处理后的中水不仅用于华电、特钢等企业生产,还补充浞河生态流量,年节约新鲜水超 1800 万吨。滨海经济技术开发区的渤发水处理公司通过化工废水深度处理系统,将出水 COD 指标从 50mg/L 降至 30mg/L 以下,助力崔家河入海水质持续改善,为渤海生态安全筑牢防线。这种 “以用促治” 模式正成为工业城市破解水资源瓶颈的典型范式。

四、协同治理:跨省联动与全民参与成常态

在甘肃兰州,红古区与青海民和县建立湟水流域跨省共治机制,通过联合执法、数据共享和生态补偿,实现上下游水质同步改善,黑鹳等珍稀鸟类重现大通河畔。永登县庄浪河流域通过 “河长 + 警长” 机制,将 13 万亩土地整治与生态修复结合,打造出集有机农业、乡村旅游于一体的生态共同体,带动沿线 3000 亩撂荒地复垦,年产值超 2 亿元。更值得关注的是,民间力量深度参与治理 —— 兰州招募 86 名民间河长,两年间上报问题线索 170 余条;安宁区设立 5 座民间河长驿站,成为公众参与河湖管护的 “桥头堡”。

五、政策保障:法治与科技双轮驱动

新修订的《水污染防治法》实施以来,全国涉水行政处罚案件数量年均增长 32%,2024 年地表水优良断面比例达 81.5%,劣 Ⅴ 类水体基本消除。在 “十四五” 绿色发展框架下,各地创新实践不断涌现:山西明确 2027 年再生水利用率达 30% 的目标,江苏将太湖治理纳入长三角生态绿色一体化发展示范区建设,湖北通过 “揭榜制” 攻关磷化工污染防治技术。科技赋能尤为突出 —— 太原晋阳污水处理厂的智慧监控系统可实时预警水质异常,太湖蓝藻监测站通过卫星遥感与无人机巡检构建 “空天地” 一体化防控网络。

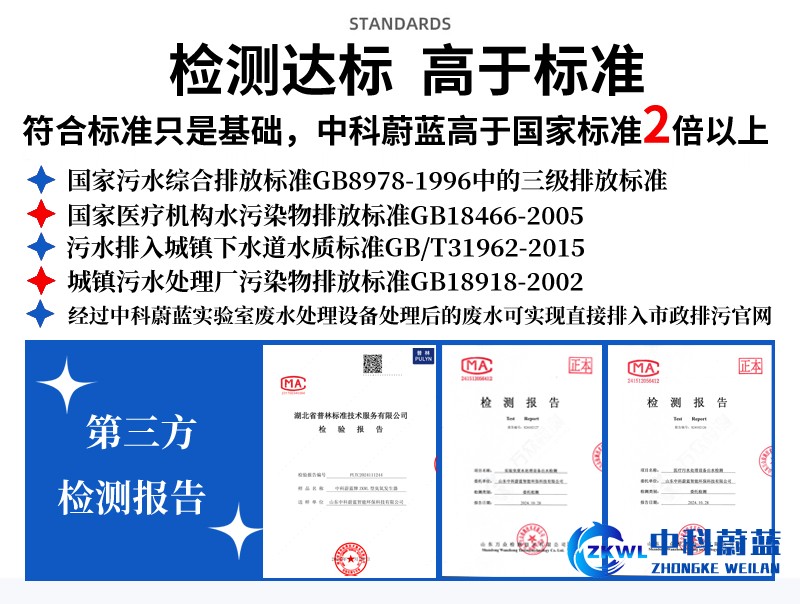

中科蔚蓝提示:这些实践表明,中国正通过 “精准治污、科学治污、依法治污” 的协同路径,实现从 “末端治理” 向 “系统修复” 的范式转变。正如江南大学张军毅教授在生态文明贵阳国际论坛上所言:“当科技突破与制度创新形成合力,绿水青山不仅是生态屏障,更成为高质量发展的核心竞争力。” 未来,随着黄河国家战略、长江大保护等重大工程的持续推进,一幅 “河畅、水清、岸绿、景美” 的生态画卷正徐徐展开。咨询热线:15684397985