2025年联合国《世界水发展报告》敲响警钟:全球18亿人将面临绝对缺水,三分之二人口生活在用水紧张环境中。气候变化导致的冰川消融正威胁着占全球淡水流量60%的山区"天然水塔",直接影响20亿人的饮水安全。在此背景下,中国在水资源保护与污水处理领域的系统性实践,为全球水治理提供了重要参考。

流域治理的中国答卷

浙江浦江县的蜕变成为中国治水的生动注脚。这个曾因水晶加工导致462条"牛奶河"遍布的县域,通过关停2.1万家污染企业、建设4个水晶产业园,实现了从"全省最脏县"到生态文明示范县的转变。数据显示,浙江实施"五水共治"十年间,重要江河湖泊水功能区水质达标率从2013年的54.4%跃升至2023年的100%,用水总量下降12%的同时,每吨水创造的GDP从200余元提升至近500元。

在更大尺度上,长江保护修复攻坚战取得阶段性成果。生态环境部数据显示,长江干流水质已连续五年保持Ⅱ类,2025年攻坚方案明确要求县级城市建成区黑臭水体基本消除,地级以上城市生活污水直排问题全面解决。2025年第一季度全国地表水考核显示,Ⅰ-Ⅲ类优良水质断面比例达91.0%,长江流域水质持续为优。

污水资源化的创新实践

深圳的再生水利用体系重构了城市水循环逻辑。这座水资源先天不足的超大城市,通过500公里再生水管网和140个市政取水点建设,2023年实现再生水供应能力180万立方米/日。大唐某电厂等企业采用再生水作为循环冷却水,年节约自来水470万立方米。按照规划,深圳2025年再生水利用率将突破80%,年替代自来水超1亿立方米。

雄安新区某再生水厂则重新定义了污水处理设施的存在形态。这座服务40万人口的全地下水厂,通过生物强化脱氮除磷工艺和活性炭深度处理,将污水转化为清澈的再生水,全部用于景观补给和市政杂用。地面85%区域被绿植覆盖,实现了从"邻避设施"到"邻利空间"的转变,成为未来城市水资源循环的典范。

挑战与展望

尽管成效显著,水资源治理仍面临多重挑战。生态环境部监测显示,总磷、化学需氧量仍是主要超标指标,滇池等湖泊仍处于轻度富营养状态。联合国数据同时警示,全球每年700万公顷天然森林流失,削弱了自然水系统的调节能力。

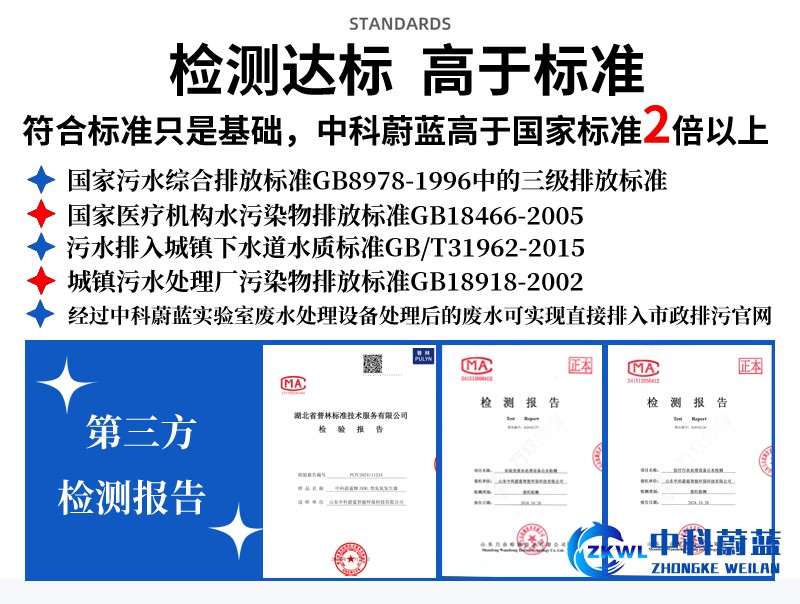

中科蔚蓝提醒您:面对挑战,浙江正构建"八带百廊千明珠万里道"的全域幸福河湖格局,长江流域则推进7.5万公顷沙化土地治理。这些实践印证了"节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力"治水思路的前瞻性。正如联合国教科文组织总干事阿祖莱所言,在全球水危机迫在眉睫之际,科学研究、政策协调与实地行动的结合,将是人类守护蓝色星球的关键所在。咨询热线:15684397985