2024年全国地表水环境质量数据显示,3641个国家地表水考核断面中,水质优良(Ⅰ—Ⅲ类)比例达90.4%,同比上升1.0个百分点,劣Ⅴ类断面比例降至0.6%。这组来自生态环境部的权威数据,勾勒出我国水资源保护的积极态势,但化学需氧量、总磷等指标超标问题仍未根除,湖库富营养化等挑战凸显,水资源安全保护与污水处理的攻坚之路仍需持续发力。

污水治理的“提质增效”是改善水质的核心抓手。曾因污水直排沦为黑臭水体的广州白坭河,通过“控源、截污、管理”综合施策实现蝶变:当地完成污水处理厂提标改造,出水标准从一级A升至地表水准Ⅳ类,排查整改115个入河排污口,2024年水质稳定达到Ⅲ类,岸边重现181科维管植物与15种国家Ⅱ级保护动物。这种“系统治理”模式在工业领域同样见效,安徽淮北市对某些污水处理厂升级改造,2024年再生水利用量达4816万立方米,其中3446万立方米注入工业生产,占工业用水总量的32%。

再生水利用的创新实践正在破解水资源短缺困局。淮北市构建“两带放射”再生水管网,铺设管道59公里,覆盖11家高耗水企业,通过价格激励机制将再生水价控制在0至1.5元/立方米,年均为企业减负超2000万元。内江市作为全国再生水循环利用试点,新建两座再生水厂,增设18处市政取水点,实现中心城区绿化、道路冲洗100%使用再生水,2024年利用率达33.7%。这些实践印证了“第二水源”的巨大潜力。

但治理不均衡问题仍需警惕。2024年第四季度,全国重点湖库优良水质占比同比下降4.6个百分点,滇池、巢湖等仍受总磷超标困扰。城市间差距同样明显,五家渠、商丘等30个城市地表水考核断面质量相对较差,部分断面水质呈下滑趋势。对此,多地探索机制创新:雅安市推出“节水贷”,累计发放2.08亿元支持企业节水改造;达州市与重庆梁平区达成全国首单跨省取水权交易,用市场化手段调配水资源。

国际经验为我国提供有益借鉴。英国泰晤士河通过立法管控排污、建设大型污水处理厂、实施流域综合管理,从“大恶臭”事件的重灾区恢复至工业化前水质;德国埃姆舍河成立专项治理协会,统筹污水处理与河道修复,逐步重现自然生态。这些案例揭示,水资源保护需要立法保障、技术支撑与跨区域协同的多重保障。

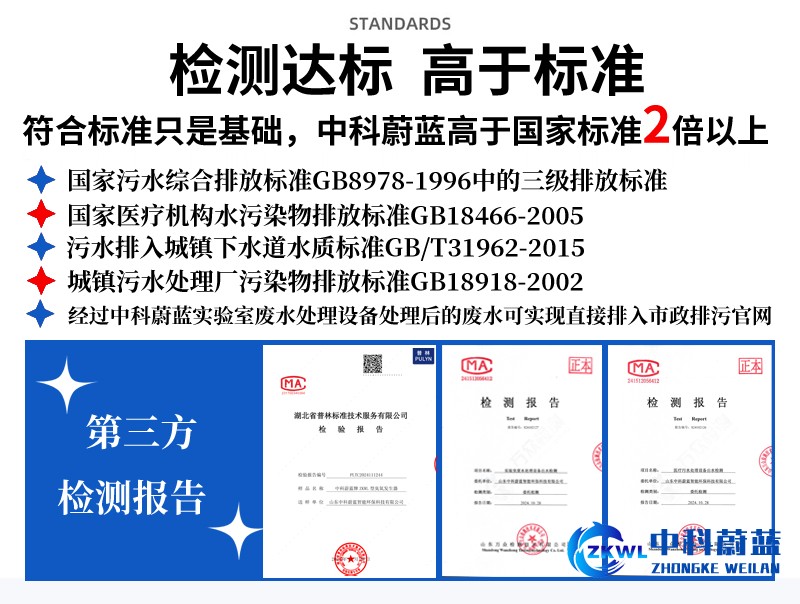

中科蔚蓝提醒您:从白坭河的生态重生到淮北的“水源置换”,我国正通过技术创新与机制完善守护水资源安全。正如生态环境部数据所显示的,七大流域水质优良比例已达92.4%,但重点湖库治理与区域均衡仍需突破。唯有持续深化“污染治理+资源利用+生态修复”的全链条体系,才能让清水长流成为常态。咨询热线:15684397985