多维度协同攻坚实现生态效益与经济发展双赢

近年来,中国通过统筹水资源、水环境、水生态 “三水共治”,推动全国地表水质持续改善,长江、黄河等重点流域生态功能显著恢复。从工业废水循环利用到河湖生态修复,从跨区域补偿机制到智慧化治理手段,一系列创新实践正在重塑人水和谐的发展格局。

一、工业绿色转型:从 “污染负担” 到 “资源循环”

在内蒙古包头,包钢集团通过科技创新实现工业废水 “零排放”,为钢铁行业树立标杆。其总排废水综合整治项目采用 “深度处理回用 + 蒸发结晶分盐” 工艺,每小时可处理 350 立方米污水,其中 95% 转化为优质再生水回用于生产,每年减少黄河新水消耗近 300 万吨。剩余 5% 的浓盐水经处理后形成高纯度结晶盐,作为工业原料回归经济循环。这一模式使包钢外排水口水质达到《地表水环境质量标准》IV 类,氟化物年减排量达 112 吨。

类似实践在全国多地展开。深圳福田水质净化厂通过 “厂 - 网 - 河” 一体化运营,精准截污提升进水水质;杭州余杭污水处理厂(四期)建立流域智慧联动系统,实现从源头到末端的全流程管控。这些案例表明,工业领域正通过技术升级破解高耗水、高污染困局,探索出经济效益与生态效益并重的转型路径。

二、流域系统治理:从 “分段施治” 到 “全域统筹”

长江十年禁渔成效显著,农业农村部数据显示,2024 年前三季度非法捕捞案件同比下降 42.1%,中华鲟放流超 100 万尾,长江江豚救护体系初步建立。通过雷达监控覆盖重点水域、退捕渔民转产就业全覆盖等措施,长江水生生物完整性指数较禁渔前提升 2 个等级。与此同时,太湖治理取得历史性突破,2024 年无锡水域水质首次达到 Ⅲ 类,蓝藻水华面积同比减少 50.8%,2025 年一季度水质持续稳定,主要入湖河流全部达 Ⅱ 类标准。

跨区域协作机制成为流域治理关键。重庆、四川、湖北等省市建立横向生态补偿协议,通过水质水量双向考核,累计支付补偿资金 7.7 亿元,推动长江干流及支流水质持续向好。例如,川渝第二轮协议将补偿机制升级为 “水环境 - 水资源 - 水生态” 多维考核,湖北实现跨市、跨县补偿机制全覆盖,形成上下游协同治理格局。

三、城市治水革新:从 “末端治理” 到 “系统修复”

北京清河从昔日黑臭河道蜕变为生态景观带,展现城市治水范式转变。通过关闭 3 家百年毛纺厂、建设 4 座污水处理厂,清河日处理能力达 120 万吨,再生水补水量占河道流量的 80% 以上。如今,清河水质稳定在 Ⅳ 类,成为市民休闲亲水的 “城市绿廊”。这一成果得益于 “拆违控源 - 管网建设 - 生态补水” 的全链条治理模式,以及 “厂网河一体化” 的长效运维机制。

全国范围内,城市污水处理厂正加速提标改造。武汉汉西污水处理厂三期工程采用叠层式生物池等先进工艺,日处理能力将达 80 万吨,出水多项指标优于地表水 Ⅳ 类标准;松滋市城南污水处理厂三期项目引入 KM 生物接触氧化工艺,建成后将补足主城区处理短板,保障松滋河水质安全。这些工程不仅提升环境容量,更通过 “地下设施 + 地上公园” 模式化解 “邻避” 矛盾,如东莞清溪厦坭水质净化厂二期将处理设施藏于地下,地面建成生态公园,实现环境与民生双赢。

四、制度创新驱动:从 “行政主导” 到 “多元共治”

生态补偿、水权交易等市场化机制成为治理新动能。安徽推行 “水权 +” 交易模式,2024 年完成水土保持碳汇交易 77.5 万吨;河北邯郸首创全域合同节水管理,年节水量达 3.2 亿立方米。司法与行政协同发力,宁夏通过 “河长 + 检察长 + 警长” 机制,2025 年上半年关停违规自备井 20 眼,追缴水土保持费 2161 万元。

政策体系持续完善,《重点流域水生态环境保护规划》明确长江流域到 2025 年实现 92.5% 国控断面 Ⅲ 类水质目标,并部署生态缓冲带修复、生态调度等重点任务。水利部 2025 年工作会议提出强化水资源刚性约束,通过生态流量保障、母亲河复苏行动等举措,推动永定河连续 4 年全线有水,海河流域 “有河皆干” 状况根本扭转。

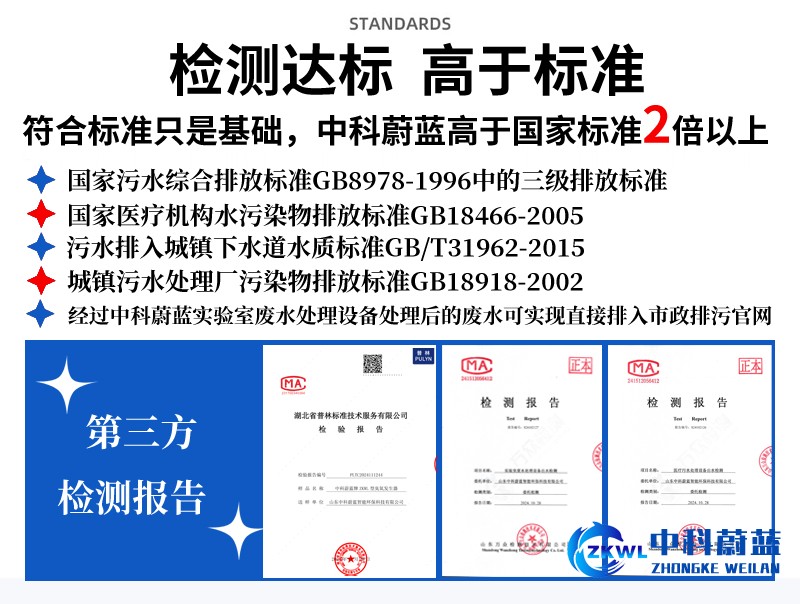

中科蔚蓝提示您:从工业废水循环到河湖生态复苏,从技术创新到制度突破,中国正以系统思维破解水生态治理难题。这些实践不仅守护了 “清水绿岸、鱼翔浅底” 的自然风貌,更通过水资源高效利用为高质量发展注入动能。正如包钢集团负责人所言:“水资源循环利用不是替代选项,而是绿色发展的必由之路。” 随着治理体系与治理能力现代化的深入推进,一幅人水和谐共生的生态画卷正在中华大地徐徐展开。咨询热线:15684397985