在全球气候变化与经济高速发展的双重影响下,水资源安全已成为关乎人类生存与发展的核心议题。我国作为水资源时空分布不均的国家,近年来在水资源保护及污水处理领域持续发力,取得了一系列显著成效,同时也面临着诸多新挑战。

水资源保护:多管齐下见成效

近年来,我国坚定不移地落实节水优先方针,水资源利用方式发生了深层次变革。水利部副部长刘伟平指出,我国全面实施国家节水行动,强化水资源刚性约束,在农业、工业、城镇等领域大力推进节水工作,用水方式正逐步从粗放走向节约集约。

节水制度政策的逐步建立为水资源保护筑牢了根基。我国积极推进节约用水条例立法,并联合多部门印发实施《国家节水行动方案》和节水型社会建设规划。在政策推动下,节水型社会建设全面铺开。截至目前,全国已累计建成1763个节水型社会达标县、145个节水型城市以及2.1万个节水型工业企业。单位地区生产总值用水量指标被纳入国家高质量发展综合绩效评价体系,省、市、县三级行政区的用水总量和强度双控指标体系也已全面建立。

节水产业同样呈现出良好的发展势头。全国累计推动实施合同节水管理项目714项,吸引社会资本达95亿元。23个省份推出“节水贷”金融产品,贷款金额超过2100亿元。同时,节水技术的转化推广不断加速,水效领跑者行动也在持续推进。

在水资源优化配置方面,水利部以联网、补网、强链为重点,大力加快国家水网建设。南水北调东、中线工程建成后成效显著,累计调水量已超698亿立方米,直接受益人口达1.76亿。2022年开工建设的南水北调中线引江补汉工程,以及正在积极推进前期工作的西线工程,都将进一步完善国家水网布局。今年1月通水的珠江三角洲水资源配置工程,更是为粤港澳大湾区3200万人口的供水安全提供了坚实保障。

不仅如此,国家水网重大结点工程建设也在稳步推进。自2022年以来,黑龙江林海、重庆向阳等20项大型水库相继开工,这些水库将在国家、区域、省级水网中发挥重要的调蓄作用。同时,江西大坳、广西大藤峡等13项大型灌区的开工建设,也为国家粮食安全奠定了更为坚实的水利基础。目前,31个省份已全部印发省级水网建设规划,水利部还启动了省、市、县级水网先导区建设,通过示范带动,加快构建城乡一体、互联互通的国家水网体系。

在河湖系统保护治理方面,我国同样成果斐然。河长制湖长制体系已全面建立,省市县乡村五级共120万名河湖长上岗履职。“母亲河”复苏行动成效显著,断水百年的京杭大运河实现全线水流贯通,断流26年的永定河也实现全年全线有水,白洋淀水域面积保持稳定。华北地下水超采治理区地下水水位显著回升,深层地下水人工回补工作扎实推进。全国水土流失面积下降到262.76万平方公里,水土保持率达到72.56%。

污水处理:技术革新与管理升级并行

污水处理是水资源保护的关键环节。近年来,我国污水处理能力持续提升。《碧水之路——水污染治理行动十年回顾和展望》报告显示,2023年,我国城市建成区排水管道密度达到12.67公里/平方公里,污水处理率达98.69%,其中污水处理厂集中处理率达到97.31%。随着水污染治理工作的深入,我国水环境质量发生了重大转折性变化。地级及以上城市黑臭水体基本消除,国控断面I-III类水比例从2014年的63.1%上升到2024年的90.4%,劣V类水从9.2%下降到0.6%。

各地在污水处理实践中不断探索创新。例如,曲沃县城镇污水处理厂采用先进的“A²/O+深度处理”工艺,通过预处理、生化反应、沉淀过滤、消毒等多道工序,日处理污水能力达1.6万吨,每年可处理污水580万吨。处理后的中水广泛应用于绿化灌溉和工业循环用水,实现了生态效益与社会效益的双赢。县住建局还积极推动污水处理厂扩容提升项目,进一步提高污水处理能力,对减少污染物排放、提高环境质量和再生水资源利用起到了积极作用。

在面对复杂的水环境问题时,统筹治理成为有效手段。以昆明市为例,2023年7月创新建立滇池流域水系联排联调机制,并成立昆明市滇池流域水系联排联调中心。该机制以统筹水环境、水资源、水安全为核心,整合“河、湖、厂、网、闸、泵、池”等设施设备,对清水、污水、雨水“三水”实施一体化智能调度。通过对入滇河道来水情况的调查,制定科学的补水和尾水调度方案,开展清水剥离整治工作,有效提升了滇池湖体的水动力。同时,从水质、空间、时间等维度优化滇池补水调度方式,提高水资源利用效率。针对污水处理厂分布不均的问题,编制污水厂间调度方案,实现了污水处理的最大化和流域整体处理效能的提升。此外,通过建设联排联调智慧平台,强化全过程管控,实现了滇池保护治理与城市防洪排涝的统筹兼顾。

挑战犹存:持续攻坚待突破

尽管我国在水资源保护和污水处理方面取得了显著成绩,但挑战依然严峻。部分地区水资源短缺问题依旧突出,尤其是在北方干旱半干旱地区以及一些人口密集、经济发达的城市,水资源供需矛盾较为尖锐。水污染问题在一些局部地区仍然存在,农业面源污染、工业废水排放以及城市生活污水的处理短板等,都对水环境质量构成威胁。随着气候变化的加剧,极端天气事件增多,洪涝、干旱等灾害对水资源安全的影响也日益凸显。

在污水处理领域,虽然整体处理能力大幅提升,但部分老旧城区排水管网老化、雨污分流不彻底等问题依然存在,影响了污水处理效率。一些农村地区污水处理设施建设滞后,污水收集和处理能力不足,成为水环境治理的薄弱环节。此外,污水处理成本较高,部分污水处理厂运营面临资金压力,制约了技术升级和设施改造。

未来展望:协同共进护水源

面对当前的水资源现状,未来我国需进一步加强水资源保护和污水处理工作。在水资源保护方面,持续深化节水型社会建设,加大节水宣传教育力度,提高全民节水意识。加强水资源统一管理,完善跨区域、跨流域的水资源调配机制,提高水资源利用效率。强化水污染防治,严格工业废水、农业面源污染等治理,加强水环境监管执法力度。

在污水处理方面,加快推进城镇老旧管网改造和雨污分流工程,提高污水收集率。加大对农村污水处理设施建设的投入,因地制宜推广适合农村特点的污水处理技术和模式。鼓励污水处理技术创新,降低处理成本,提高处理效率和水质标准。同时,加强污水处理厂的运营管理,确保稳定达标排放。

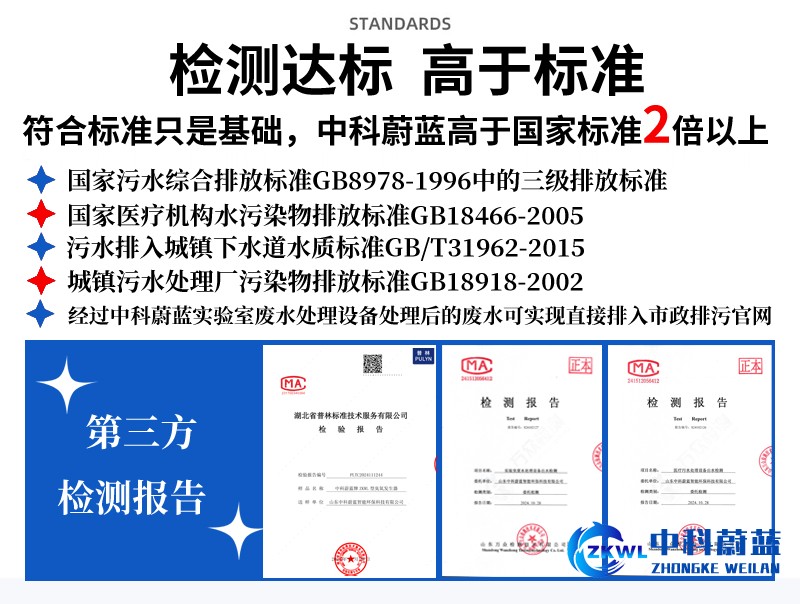

中科蔚蓝提醒您:水资源安全保护和污水处理是一项长期而艰巨的任务,需要政府、企业、社会组织和公众的共同努力。只有协同共进,才能守护好珍贵的水资源,为经济社会的可持续发展提供坚实保障。咨询热线:15684397985