水,是生命之源,是人类社会赖以生存和发展的基础性自然资源。我国幅员辽阔,水资源总量丰富,但人均水资源占有量仅为世界平均水平的四分之一,且时空分布极不均衡,部分地区水资源短缺问题突出,水资源安全保护和污水处理工作刻不容缓。

近年来,我国在水资源安全保护和污水处理方面持续发力,取得了令人瞩目的阶段性成果。在水污染治理领域,成效显著。党的十八大以来,各地区各部门持续深入打好碧水保卫战,全国水生态环境质量持续改善。数据显示,2024 年,全国地表水优良水质断面比例首次超过 90%。排污口 “查、测、溯、治” 全面开展,累计排查出入河排污口 33 万余个、入海排污口 6.3 万余个,七大流域和重点海湾整治完成率分别达到 90% 和 93.1%。例如,长江干流连续 5 年、黄河干流连续 3 年全线水质稳定保持 Ⅱ 类,曾经污染严重的太湖水质也达到有监测数据以来最好水平。

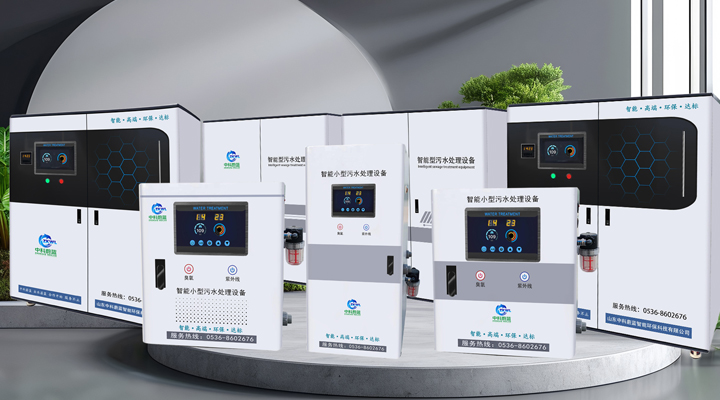

在污水处理方面,我国污水处理能力持续提升。《碧水之路 —— 水污染治理行动十年回顾和展望》报告显示,2023 年,中国城市建成区排水管道密度达到 12.67 公里 / 平方公里,污水处理率达 98.69%,其中污水处理厂集中处理率达到 97.31%。各地污水处理厂不断升级处理工艺,采用活性污泥法、生物膜法、A2O 工艺等一系列先进技术,有效去除污水中的有机物以及氮、磷等污染物,确保污水处理效果达到国家标准。以曲沃县城镇污水处理厂为例,该厂采用先进的 “A²/O + 深度处理” 工艺,通过预处理、生化反应、沉淀过滤、消毒等多道工序,日处理污水能力达 1.6 万吨,每年可处理污水 580 万吨,处理后的中水广泛应用于绿化灌溉和工业循环用水,实现了生态效益与社会效益的双赢。

在水资源保护方面,我国也采取了一系列有力措施。全面建立健全河湖长制,省、市、县、乡、村 5 级 120 万名河湖长履职上岗,民间河长和志愿者全面参与,每一条河流、每一个湖泊都有人管、有人护。同时,深入开展集中式饮用水水源地环境保护专项行动,累计完成 2804 个县级及以上水源地 10363 个问题整治,有力提升涉及 7.7 亿居民的饮用水安全保障水平。截至 2024 年底,地级及以上城市黑臭水体基本消除,县级城市黑臭水体消除比例超过 80%,饮水安全更有保障。

然而,我国水资源安全保护和污水处理工作仍面临诸多挑战。部分地区水资源过度开发,导致生态用水被挤占,河流断流、湖泊萎缩等生态问题时有发生;农业面源污染、工业污染等问题依然存在,对水体造成了一定程度的污染;一些地方污水处理设施建设滞后,处理能力不足,难以满足日益增长的污水处理需求。

面对这些挑战,我国正积极采取应对措施。一方面,持续推进水资源节约集约利用,全面实施国家节水行动,强化水资源刚性约束,推动用水方式由粗放向节约集约转变。另一方面,加强水污染防治,加大对工业污染源、农业面源污染的治理力度,深入推进重点流域、湖泊的生态保护和修复。同时,加快污水处理设施建设和升级改造,提高污水处理能力和水平。例如,新疆西天山隧道项目在施工过程中,面对逾 70% 施工区域被冰川覆盖的严峻生态挑战,通过创新环保工艺,确保施工废水 100% 循环利用,实现了水资源闭环管理,守护了冰川生态安全。

未来,我国将继续坚定不移地推进水资源安全保护和污水处理工作。生态环境部等多部门联合印发的《美丽河湖保护与建设行动方案 (2025—2027 年)》提出,大力推进美丽河湖保护与建设,提升河湖生态系统健康水平,以高水平保护支撑高质量发展。水利部门也将加快推动水利高质量发展,不断提升水旱灾害防御能力、水资源节约集约利用能力、水资源优化配置能力、江河湖泊生态保护治理能力,为经济社会可持续发展提供有力的水安全保障。

水资源安全保护和污水处理是一项长期而艰巨的任务,关乎国计民生,关乎子孙后代。我们每个人都应增强节水意识,积极参与水资源保护行动,共同守护我们的生命之源,让碧水长流,为建设美丽中国贡献自己的力量。咨询热线:15684397985