当瑞士冰川以每年2.5%的速度消融,距离阿尔卑斯山数千公里外的中国太湖却传来佳音——2024年太湖水质首次全年达到Ⅲ类标准,30年来首次实现良好湖泊标准。这种冰与水的命运反差,正是当下全球水资源安全格局的缩影。联合国数据显示,2025年全球约20亿人面临水资源短缺,而生态环境部最新报告显示,中国地表水优良断面比例已达90.4%,但总磷超标等问题仍未根除。在这场关乎生存的持久战中,技术创新与制度博弈正在重塑人类与水的关系。

全球水安全的失衡图景

欧洲环境署《2024年欧洲水资源状况》报告揭示了一个严峻现实:欧盟仅39.5%的地表水体达到"良好生态状况",26.8%达到"良好化学状况",每年有30%的人口面临水资源紧张。北美五大湖正遭遇多年未有的干旱,水位较正常水平下降5至20厘米,威胁着2000万美国人的饮水安全。更令人担忧的是,美国环境保护署数据显示,超过1.43亿美国人的饮用水中检测出有机氟化物等有害污染物,水安全已成为跨越大西洋的共同挑战。

在中国,水资源治理呈现出显著的进步与隐忧并存的特征。2024年全国3641个地表水考核断面中,Ⅰ—Ⅲ类优良水质占比90.4%,同比上升1个百分点;劣Ⅴ类断面比例降至0.6%。长江、黄河等七大流域水质持续改善,但淮河、海河等流域仍面临化学需氧量和总磷超标问题。这种区域差异在城市层面更为明显:柳州市、张家界市等30个城市跻身水质优良榜前列,而五家渠市、商丘市等30个城市因工业污染和生活污水处理滞后,成为水环境治理的薄弱环节。

技术创新的破局实验

面对水危机,荷兰的社区正在上演一场循环革命。在斯内克市的新建社区,分散式污水处理系统将黑水(厕所污水)与灰水(生活废水)分离收集,通过真空管道输送至本地处理厂。这种技术使biogas产量较传统工艺提升3倍,营养物回收率提高3倍,碳足迹降低67%。2022年,瑞典赫尔辛堡的同类项目凭借为1000户家庭提供循环水处理服务,斩获全球水情报"年度污水处理项目奖",证明小型化、本地化处理模式的巨大潜力。

中国的超大城市则在规模效应上探索突破。深圳市龙华水质净化厂通过生物处理与深度过滤工艺,将每天24万立方米的污水转化为Ⅳ类标准再生水,其中1.5万立方米被输送至大唐宝昌电厂作为循环冷却水,年节约自来水470万立方米。这种"市政-工业"联动模式正在深圳加速推广,2024年全市再生水替代自来水量已超5000万立方米,按照规划,到2025年这一数字将突破1亿立方米,再生水利用率将达80%以上。

极端缺水的以色列则将海水淡化技术推向极致。特拉维夫附近的索雷科淡化厂采用16英寸大直径反渗透膜组件,45分钟内即可完成海水到饮用水的转化,日产淡水62.4万立方米,占全国供水量的20%。这座高度自动化的工厂仅需40名员工,其两级反渗透系统能去除90%以上的盐分,再经矿化处理后送入国家供水网络,为沙漠之国撑起水安全屏障。

治理密度的中国实践

太湖治理堪称中国水资源保护的"世纪工程"。2024年,这片承载着长三角生态重任的湖泊完成生态清淤635万立方米,打捞蓝藻172万吨,上半年首次未监测到水华现象。自2007年以来,太湖流域累计投入超3000亿元,2024年实施治太项目560个,年度投资达331亿元,其中常州、无锡两市投资均超百亿元。这种高强度投入换来的是水生生物多样性指数首次达到"优秀"等级,流域物种数增至6899种,为大型浅水湖泊治理提供了中国方案。

但治理资源的分配不均仍是突出挑战。北京市2024年污水处理率已达97.5%,污泥实现全量无害化处理,而生态环境部通报显示,商丘市祖楼断面等仍因污染治理不力,成为水质改善最差的区域之一。这种差距背后是"治理密度"的差异——太湖流域通过《禁止和限制产业目录》倒逼印染、化工等行业转型,而部分地区仍面临产业结构调整滞后与治污能力不足的双重压力。

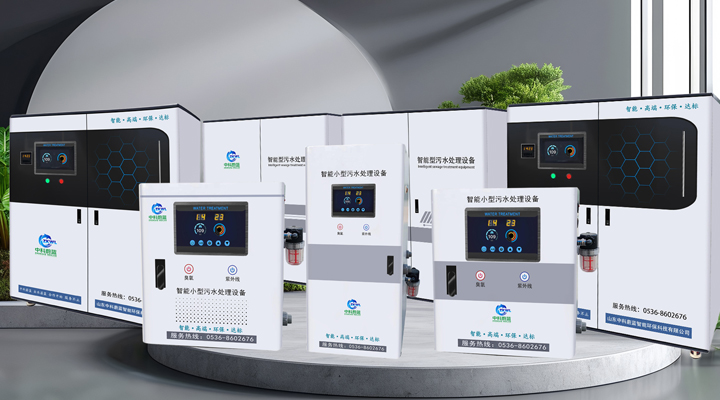

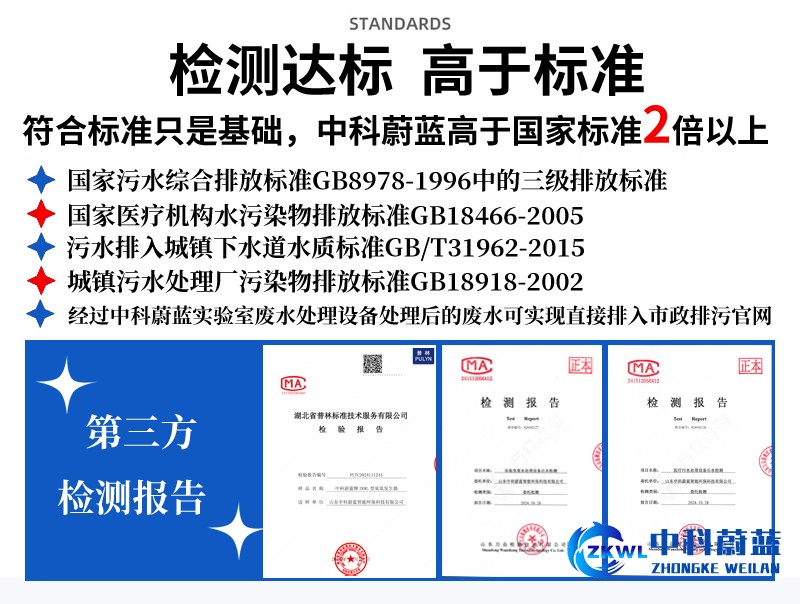

中科蔚蓝提醒您:全球水资源治理正站在关键路口。一方面,深圳的再生水管网长度已超500公里,以色列的海水淡化成本降至每立方米0.5美元;另一方面,瑞士冰川融化、美国饮用水污染等问题仍在恶化。正如生态环境部官员所言,水资源安全没有终极解决方案,唯有通过"浅湖深治、久久为功"的持续努力,才能在变化的气候中构建起坚实的水安全韧性。当2025年"世界水日"聚焦"冰川保护"时,每个国家的实践都在书写人类与水共生的未来叙事,咨询热线:15684397985。