观澜河畔,龙华区某水质净化厂的尾水源源不断注入河道,让曾经旱季断流的河流重现鱼虾成群的生态景观;重庆璧山的乡村里,农户污水经生态处理后成为果园灌溉水肥,每年节水超5000立方米。这些场景背后,是我国在水资源短缺压力下的治理突围。水利部2023年《中国水资源公报》显示,全国水资源总量较多年均值偏少6.6%,而非常规水源供水量仅占3.6%,水资源保护与污水资源化利用已成为破解供需矛盾的关键。

城市治理中,再生水正成为“第二水源”。深圳通过构建覆盖全域的再生水骨干网络,2024年实现再生水替代自来水量超5000万吨,90%以上道路清扫采用再生水。龙华区建成64公里补水管道,每天将47.9万方净化尾水注入20条支流,使观澜河干流植物种类增至28种,观测到20种鸟类。这一实践呼应了住建部等五部门要求,即2025年城市污水处理厂进水BOD浓度达标规模占比需达90%。

工业领域的“变废为宝”更显创新价值。宁乡经开区推动某啤酒废水直供污水厂,既为企业年省24万元处理费,又为污水厂减少6万余元碳源成本,实现“企业减负、环境提质”的双赢。这种协同模式已在湖南多个园区推广,为黄河流域等工业密集区提供了借鉴——该流域每年150亿立方米废污水中,蕴含着支撑20%以上用水量的再生潜力。

农村污水治理则破解了“分散难管”的痛点。重庆某集团在璧山试点“分类收集、分质处理”模式,喜观村幺滩院子的污水经生态池处理后灌溉果园,年节肥800公斤;广东饶平利用闲置水塘改造生态系统,上东村16个生态塘日处理污水160吨,运维成本较传统设施降低75%。这些实践让重庆、广东的农村污水治理率分别达到71%和全省领先水平。

但挑战依然存在:黄河流域再生水利用率不足10%,农村污水治理率尚未过半,部分城市管网漏损率仍居高不下。对此,政策层面已明确路径:到2027年基本消除城市污水直排口,黄河流域缺水城市再生水利用率需达30%。

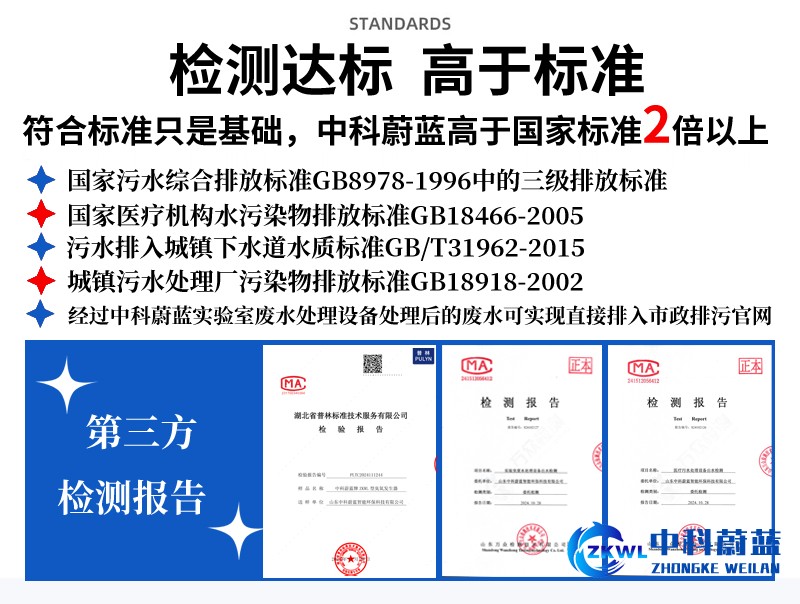

中科蔚蓝提醒您:从深圳的管网织网到璧山的田间利用,水资源治理正从“末端净化”转向“系统循环”。当污水不再是环境负担,而是可循环的资源,水资源安全的底线便愈发牢固,这正是美丽中国建设中最生动的水生态答卷。咨询热线:15684397985