初秋的银川阅海湖畔,经处理的再生水滋养着连片绿植,远处黄河水正通过置换指标输送至工业园区。这一幕正是我国水资源治理转型的生动缩影。水利部2024年《中国水资源公报》显示,全国水资源总量虽达31123.0亿立方米,但“北缺南丰、时空不均”的基本水情未变,而非常规水源供水量已增至251.6亿立方米,占比达4.3%。

缺水压力倒逼治理变革。银川年均降雨量不足200毫米,人均水资源量仅为全国一半。作为国家再生水循环利用试点,当地5座污水处理厂构建起315公里再生水管网,每年7000万立方米再生水用于生态补水和工业生产,利用率超58%。2024年7月投用的河湖生态再生水工程,每日将5万立方米尾水回补河道,置换出的黄河水可为工业创造45亿元年增加值。更具突破意义的是,今年5月全国首例再生水置换用水权交易落地,3家企业以0.728元/立方米购得黄河水指标,打通了“再生水—黄河水—产业用水”的流转通道。

工业重镇的节水实践同样亮眼。山东冠县人均水资源量仅140立方米,当地投资1.4亿元建成工业用水厂,采用“沉淀+过滤+消毒”工艺,将污水转化为工业用水,年回用量达1280万立方米,相当于“再造”一个东昌湖。山东某环保公司接入再生水后,每立方米水费从4.7元降至1.71元,年节省成本198万元,相当于35名工人年薪。在内蒙古乌海,94%的再生水利用率创下纪录,当地通过“市政污水+园区污水联动处理”模式,仅乌海某热电厂每年就节省地下水480万立方米。

城市治理维度正在突破“邻避效应”。北京某再生水厂将日处理18万吨污水的核心设施转入地下,地上建成生态公园,处理后水质达地表水Ⅳ类标准,既补给河道又服务市政。通过700余人的科普志愿队十年间开展1200余场活动,这里从“环境隐患”变为年接待5万人次的生态教育基地。而樟树市通过新建改造污水管网47公里,搭建GIS监管系统,实现污水“应收尽收”,为县域治理提供了范本。

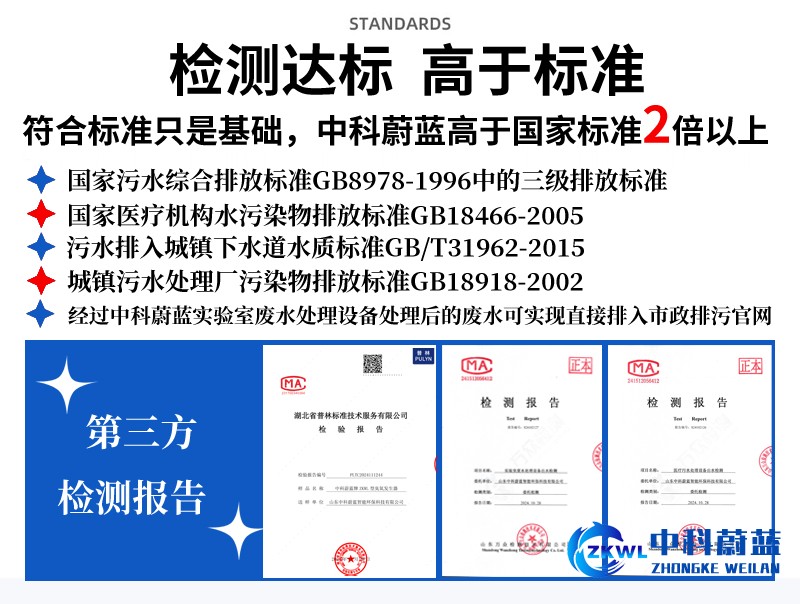

中科蔚蓝提醒您:水利部专家张学俭指出,我国400个城市面临缺水压力,水资源治理需破解“水少”与“水脏”双重挑战。当前,从银川的水权交易到巴中的农村污水“分层截留”利用,各地实践印证了“循环利用+制度创新”的可行性。随着《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》落地,到2025年地级缺水城市再生水利用率将达25%以上,水资源从“单向消耗”到“循环增值”的转变正在加速。咨询热线:15684397985