——从“水十条”到“美丽河湖”的十年跨越

一、治理范式升级:从单一治污到三水共治

2025年5月,生态环境部等六部门联合发布《美丽河湖保护与建设行动方案(2025—2027年)》,标志着我国水生态环境保护进入“水资源、水环境、水生态”协同治理的新阶段。这一战略转型的背后,是“水十条”实施十年间取得的显著成效:2024年全国地表水水质优良断面比例达90.4%,长江、黄河干流连续多年保持Ⅱ类水质,白洋淀、滇池等重点湖泊生态功能持续修复。

在山西太原,科技创新正重塑城市水循环系统。通过雨污分流改造、地下污水处理厂建设和再生水回用工程,这座年人均水资源量仅为全国1/16的城市,实现了日均处理污水118万吨、再生水回用率超25%的突破。晋阳污水处理厂采用20余道工序将污水转化为地表水Ⅴ类标准的再生水,不仅回用于工业生产,还反哺汾河支流“九河”生态复流工程,形成“清水入黄河”的生态闭环。污泥处理环节更通过碱性热水解技术,将每日近千吨污泥转化为有机肥料和干污泥,年产值超千万元。

二、流域治理样本:白洋淀与滇池的生态突围

雄安新区白洋淀的蜕变,堪称流域系统治理的典范。通过“百淀联通”工程拆除阻水堤埝230公里、清除污染底泥1194万立方米,白洋淀水质从劣Ⅴ类跃升至Ⅲ类,成为青头潜鸭等260种鸟类的栖息地。生态修复不仅改善水质,更催生了“鸟岛生境构建+智慧监测”的创新模式:南河2号岛通过多层次植被群落设计,为鸟类提供觅食繁殖空间;“天地淀一体化”监测系统实现水质、生物多样性数据实时回传,为科学决策提供支撑。

滇池治理则聚焦农业面源污染与内源治理。呈贡区建立“部门联动+属地管理”责任体系,通过牛屎沟、新河污水处理设备调试运行,以及高校中水站规范管理,实现3条入滇河道水质全达标。2025年实施的蓝藻防控“日清日结”机制,配合福宜高速隧道清水剥离工程,进一步降低水体富营养化风险。国家发改委明确,到2025年太湖、巢湖将确保不发生大面积蓝藻水华导致的水体黑臭现象,滇池生态环境质量将持续巩固提升。

三、国际经验镜鉴:莱茵河与新加坡的启示

莱茵河治理的“生态系统思维”为我国提供了重要参考。保护莱茵河国际委员会(ICPR)通过《莱茵河行动计划》和“莱茵河2020”计划,将鲑鱼作为生态指标物种,整合沿岸国家资源实施多要素治理。截至2020年,莱茵河氮磷排放量较2000年分别下降14%和20%,鲑鱼栖息地面积扩大28%,重现“鱼翔浅底”的生态盛景。这种“问题导向—目标设定—动态评估”的治理模式,为我国流域协同治理提供了可复制的路径。

新加坡则以技术创新破解资源困局。通过“新生水”项目,新加坡将污水转化为高品质再生水,满足40%的用水需求,并计划2060年将这一比例提升至55%。其微滤+反渗透+紫外线消毒的三级处理工艺,使再生水水质优于天然水源,不仅用于工业冷却和景观补水,更通过混合处理进入饮用水系统。这种“污水即资源”的理念,与我国“十四五”规划中“实施污水资源化利用工程”的部署高度契合。

四、技术革命:智慧监测与低碳工艺重塑治理格局

人工智能正成为水质管理的“超级大脑”。沈阳生态环境监测中心的全自动AI水检系统,通过机械手抓取样本、智能模块分析参数,实现24小时无人值守检测,效率较传统模式提升10倍。东北地理所研发的“过程引导型AI模型”,将机器学习与水环境过程模型耦合,在数据稀疏区域仍能精准预测水质变化。这类技术的应用,使我国水质监测从“事后分析”转向“实时预警”。

低碳工艺革新则推动污水处理厂从“耗能单元”向“能源节点”转型。北控水务在枣庄薛城第二污水处理厂应用的BE-Fenton高级氧化技术,使COD去除率提升至60%,运行成本降低30%-50%,同时通过光伏发电实现厂内电力自给。国家发改委等三部门联合印发的《实施意见》明确,到2025年城镇污水处理厂单位电耗较2020年下降5%,污泥无害化处置率达90%以上。

五、挑战与未来:从“治水”到“智水”的深层变革

尽管成效显著,我国水资源保护仍面临多重挑战。农业面源污染占比超40%,西藏桑日县通过公益诉讼推动农膜回收,建立“村收集—乡镇转运—县处理”闭环体系,为高海拔地区治理提供了范本。城市管网老化问题同样突出,汤阴县通过“三级治理+麦多模式”,将农村污水转化为沼气能源和灌溉水源,实现治理成本降低40%。

面向未来,“美丽河湖”建设需在三个维度突破:一是深化流域统筹,如引汉济渭工程通过秦岭隧洞实现年调水15亿立方米,破解关中地区资源性缺水困局;二是强化科技赋能,2025年生态环境部启动的“智慧水务”建设,将推动全国90%以上的污水处理厂实现智能调控;三是完善制度保障,《长江保护法》《黄河保护法》的实施,正构建“流域统筹、区域协同、部门联动”的治理体系。

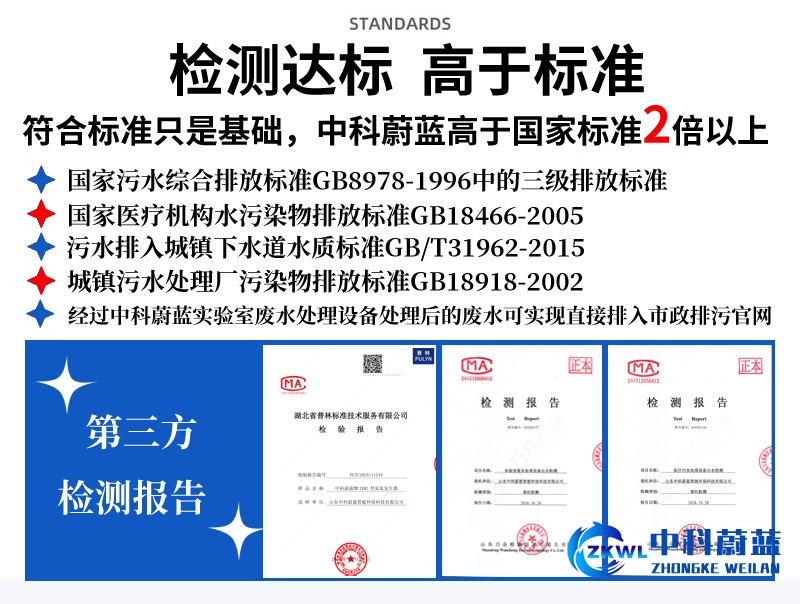

中科蔚蓝提示:从太原的“污水再生”到白洋淀的“鸟类天堂”,从莱茵河畔的国际协作到新加坡的技术突围,全球水资源治理的实践表明:唯有将系统思维、技术创新与制度变革深度融合,才能实现“清水绿岸、鱼翔浅底”的美好愿景。正如《美丽河湖保护与建设行动方案》所勾勒的,到2035年基本建成的美丽河湖,不仅是生态修复的里程碑,更是人类与自然和谐共生的新起点。咨询热线:15684397985