世界气象组织日前发布的《全球水资源状况报告》敲响了警钟,过去5年全球河流水位持续降低,2023年更是成为近30多年来全球河流水量最少的一年。全球水资源状况的极端表现,是气候变化加剧的危险信号,未来全球水资源供需差距或将持续扩大,人类面临着严峻挑战。

当下,“旱涝不均”已不再是小概率事件。2023年是全球有记录以来最热的一年,刚刚过去的夏天也成为有记录以来最热的夏天,气温升高导致全球部分地区长期干旱,近一半地区的河流处于干涸状态。与此同时,2023年洪涝灾害也频发,利比亚、刚果民主共和国以及卢旺达等国均受到洪水影响,造成大量人员伤亡。世界气象组织新闻发言人克莱尔・努利斯指出:“全球水循环变得更加不稳定且不可预测,因此我们看到了更多的极端天气,例如此前袭击美国的飓风‘海伦妮’以及全球愈加严重的干旱问题。”世界气象组织秘书长塞莱丝特・绍洛也表示:“水是气候变化的预警信号。极端降雨、洪水和干旱等仅仅是表面现象,其背后反映出的是全球气候变化的不断加剧。”政府间气候变化专门委员会发布的报告称,由于全球变暖,极端天气事件的发生率出现了前所未有的提高,且随着全球变暖加剧,此类事件还会继续增多。

全球变暖带来的直观变化之一是冰川消融。作为许多河流源头的冰川在过去50年间大量融化。瑞士冰川监测项目数据显示,仅今年以来,瑞士的冰川面积就减少了2.5%。一个世纪前,瑞士拥有4000座冰川,如今只剩下四分之一。世界气象组织警告,2023年全球冰川损失折合水量超6000亿吨,是过去50年来损失最为严重的一年。尽管短期内这将增加相关国家河流的水量,但长期来看将导致严重后果,尤其是可能威胁流域周边居民的长期用水安全。世界气象组织水文、水与冰冻圈分司司长斯特凡・乌伦布鲁克表示:“如果几十年后冰川损失殆尽,情况将非常严重。到那时,冰川融化产生的河流高流量也将随之消失。如果冰川消失,全球水文以及生态系统的状况都将被彻底改变。”

在全球水资源状况恶化的大背景下,我国水资源形势同样不容乐观。夏汛冬枯、北缺南丰,是我国的基本水情,水资源时空分布极不均衡。同时,用水粗放、浪费的问题尚未根本解决,用水管理有待加强。水利部节约用水促进中心有关研究显示,全国1.5万家三级重点监控用水单位通过技术改造,“十四五”期间可节约水资源近146亿立方米,相当于1000余个西湖储水量,这反映出我国节水潜力巨大但现状堪忧。

从用水大户的情况来看,问题较为突出。我国国家级重点监控用水单位1489家,省、市两级重点监控用水单位为13658家,这些用水大户占到我国年度用水总量的30%。然而,部分重点监控用水单位用水效率较低,存在管网漏损率高、超定额用水等问题。西部某旅游景区滑雪场,因管网漏损,单位面积用水量远超室外人工滑雪场用水定额通用值。部分大型企业由于生产设备设施老化,供水管网底数不清、水资源漏损严重。某大型钢铁企业虽及时维修漏损隐患,但对内部管网关键节水数据仍未完全掌握。农业灌区作为用水大户,也存在管理粗放的问题。某处中型灌区取水量大,但计量水表维护不到位,田间用水未能准确计数,高效节水使用和监管存在盲区。此外,还有单位未按规定条件取水,导致超额用水,如某环境工程有限公司因超批复取水量被依法处罚。

尽管节水改造潜力巨大,但实际操作中存在诸多堵点。超计划用水违规成本较低,使得企业缺乏节水改造动力。某市水资源管理中心工程师举例,某煤矿公司超计划用水缴纳的水资源费,远低于技术改造成本。节水技术瓶颈也制约了改造进程,如一家发电厂因投产时间久、用水系统复杂,数据分类智能化采集难度大,且机组循环水蒸发量回收困难,采用新降温技术又面临能耗升高困境。合同节水参与意愿不高,一方面地方更倾向将合同节水项目用于用水规模小的单位,用水大户因取水成本低参与意愿低;另一方面,一些部门和单位因对合同节水业务不熟悉,担心风险,参与积极性受到影响。同时,用水大户监管存在盲区,供水公司等用水大户关键数据由不同部门负责,部分尚未纳入重点监控名单。

面对严峻的水资源形势,我国各地积极行动,探索节水控水的有效路径。宁夏吴忠市以建设现代化灌区为目标,全域推广滴灌带高效节水技术,农田灌溉水利用系数显著提高,高效节水灌溉面积达200多万亩,作物产量与品质也得到提升。昌吉州通过“节、蓄、调、增、治”综合施策,在节水方面,统筹推进农业节水增效,提升灌溉用水效率;水利基础设施建设提速,新增库容,增加水库蓄水量;完善水资源调配体系,争取外调水指标并谋划调蓄工程;开发利用非常规水源,设定目标并优先使用;强化水资源监管,将机电井纳入信息化监管平台,推进水资源税改革试点。监测数据显示,5月全州地下水水位同比上升0.42米,连续两年保持稳定态势。

在治理泉水方面,我国多地取得积极成效。泉是地下水水位的“晴雨表”,随着全国地下水超采区面积总体下降,多地泉域保护治理成果显著。河北邯郸黑龙洞泉域日均涌水量稳定,山西太原晋祠千年古泉复流。北京通过综合治理,81处泉眼在干涸多年后重新涌水,全市超六成在册泉点有水在流,地下水水位连续9年回升,严重超采区全面清零。北京市坚持“加大补、限制采”,开展自备井置换,统筹多种水源回补地下水,地下水开采量大幅下降。水利部会同多部门针对华北地区等重点区域精准施策,实施地下水超采综合治理,严控开发规模和强度,加大水源置换力度,实施回补,全国地下水超采区面积总体下降,超采量、超采程度显著降低。各地还开展泉域保护行动,通过机井关停、水源置换、生态补水等举措,使泉水流量增大、水位上升。

节水控水不仅关乎生产,与生活也密切相关。通过雨污分流、中水回用等举措,再生水在道路清扫、城市绿化、生态补水等领域广泛应用。各地纷纷发布节水倡议书,呼吁公众从身边小事做起,如拧紧水龙头、“一水多用”、优先使用再生水、避免水污染等,每个人都能为节水控水贡献力量。

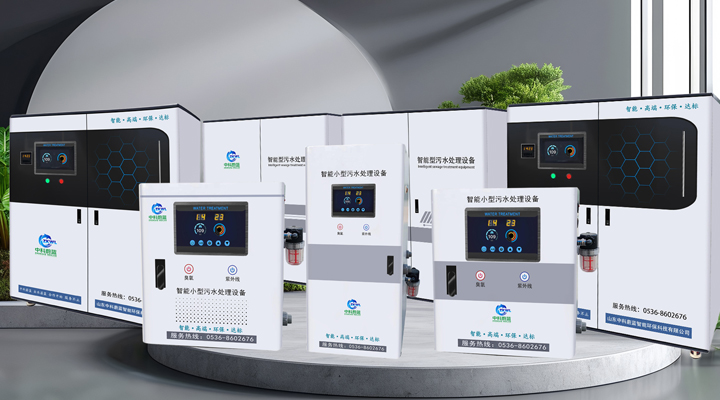

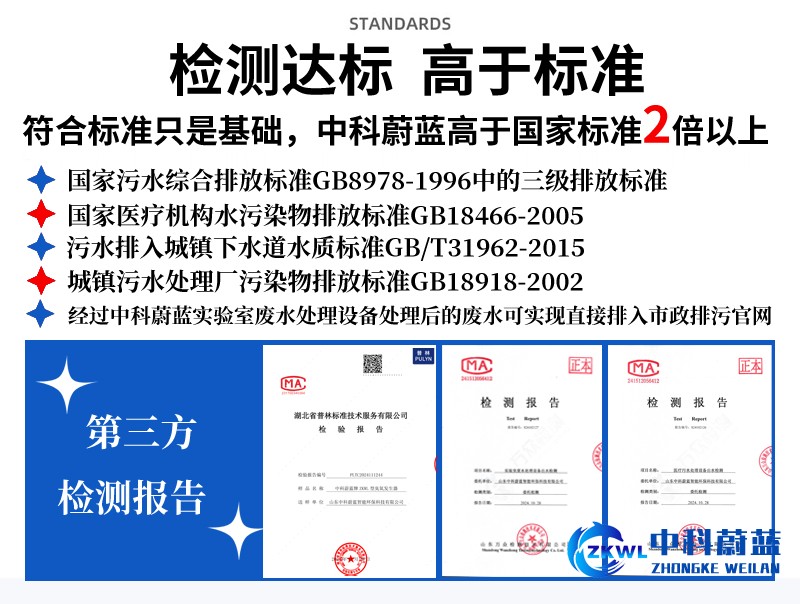

中科蔚蓝提醒您:水资源安全保护已刻不容缓,全球气候变化背景下水资源形势严峻,我国虽面临诸多挑战,但各地积极探索节水控水举措并取得一定成效。未来,需要政府、企业和公众共同努力,强化监管,突破技术瓶颈,完善节水机制,提升水资源利用效率,守护好珍贵的水资源,保障经济社会的可持续发展。咨询热线:15684397985