2024年《中国水资源公报》显示,我国水资源总量达31123.0亿立方米,较多年平均值偏多12.7%,但人均综合用水量仅为421立方米,水资源短缺、污染与生态损害的三重挑战依然严峻。在全球水资源危机加剧的背景下,中国正通过技术创新与制度革新,探索水资源安全保护与污水处理的新路径。

总量充裕与结构失衡的现实困境

水利部最新数据揭示了我国水资源管理的复杂局面:2024年全国用水总量5928.0亿立方米中,农业用水占比高达61.6%,工业用水占16.4%,生活用水占15.6%。与2023年相比,农业用水量减少24.0亿立方米,而人工生态环境补水量增加27.7亿立方米,反映出水资源配置正在向生态保护倾斜。

中国工程院院士王浩在"节水中国行"活动中指出,我国"地大水薄人多"的基本国情决定了必须将节水上升为国家水安全保障的优先战略。他提出的"节水优先"四层次内涵——理念优先、策略优先、布局优先和投入优先,为破解水资源结构性矛盾提供了理论框架。尤其值得注意的是,2024年我国非常规水源供水量达251.6亿立方米,占供水总量的4.3%,较上年增加39.3亿立方米,表明水源结构优化取得实质性进展。

技术创新引领污水处理革命

在污水处理领域,技术突破正在重塑行业格局。广州南沙四涌西污水处理厂凭借创新技术入选《2025年度全国村镇污水治理优秀案例》,其首创的"动态余量—实时配比"控制逻辑,通过智慧协调系统实时调整工业废水与生活污水的进水量配比,突破了传统静态设计瓶颈。该系统自2024年10月运行以来,出水COD、氨氮、总磷等关键指标达标率持续保持100%,每月节约外购碳源成本约4万元。

惠州水务集团的介质调控膜技术则在供水端实现突破。该技术融合多级膜分离与智能调控算法,药剂投加量减少30%,膜组件寿命延长至3年以上,运维成本降低20%。在江北水厂的中试设备运行中,系统实现800m³/d规模的连续稳定运行,出水浊度稳定控制在0.5NTU以下,为复杂水源水质处理提供了可复制方案。

这两项技术创新分别代表了污水处理领域的"智慧协同"与"高效净化"方向,其共同特点是通过数字化手段提升水资源利用效率,构建"数据—模型—设备"一体化智能闭环。

制度创新保障生态用水安全

政策层面,"十四五"节水型社会建设规划正在落地见效。生态环境部数据显示,通过推动《节约用水条例》和水资源刚性约束制度,指导地方细化"一湖一策"保护方案,云南省九大高原湖泊保护已从"一湖之治"向"流域之治"转变。2024年中央财政累计下达云南省36.5亿元水污染防治资金,重点支持流域治理与饮用水源保护。

太湖治理成为流域协同治理的典范。苏州市《2025年美丽苏州建设工作要点》显示,太湖湖心区、东部湖区水质已稳定达到Ⅲ类,连续18年实现高水平安全度夏。通过新一轮生态清淤、26条通湖河道整治和8000亩退圩还湖工程,太湖流域水生态系统逐步修复,国考断面优Ⅲ比例达93.3%,印证了"生态优先、绿色发展"路径的可行性。

城乡污水处理能力差距依然明显。苏州计划2025年实现城市生活污水集中收集处理率90%以上,但农村地区污水处理设施不足的问题仍较突出。对此,农业水土工程专家康绍忠院士强调,农业作为节水潜力最大的用水部门,应坚持"藏粮于水、藏水于技",通过技术进步替代农业用水的大幅增加。

多维协同构建节水新场景

王浩院士提出的水资源等效替代原理,从通量、价值和功能三个维度为节水工作提供了新思路。在广州南沙,"厂—企—政"协同治理新模式实现了三方共赢:污水厂通过规模化处理工业废水提升效益,企业降低治污成本,监管部门强化数据监管。这种模式不仅提高了工业废水处理效率,更通过资源整合创造了经济价值。

清华大学副校长曾嵘呼吁凝聚全社会共识,开展爱水、节水、护水行动。从惠州的介质调控膜技术到南沙的智慧污水处理系统,从太湖的流域治理到全国范围内的非常规水源利用提升,中国正在构建多元化的水资源安全保障体系。2024年万元国内生产总值用水量较上年下降4.4%,万元工业增加值用水量下降5.3%,显示用水效率提升已初见成效。

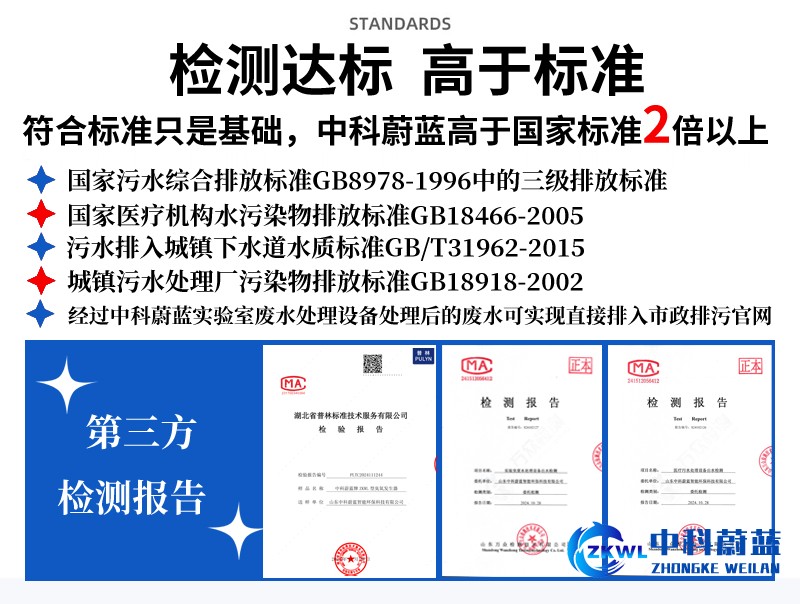

中科蔚蓝提醒您: 随着技术创新与制度完善的深度融合,中国水资源治理正从"被动应对"转向"主动防控"。在"节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力"的治水思路指引下,让每一滴水产生最大生态、经济和社会效益,成为破解水资源矛盾的关键路径,也为全球水安全治理提供了宝贵的"中国经验"。咨询热线:15684397985