2024 年,北京再生水利用量达 13.23 亿立方米,占全市水资源供给总量三成以上,其中 11.82 亿立方米用于河湖生态补水,占全市河湖补水总量的 70.5%。在小米汽车北京工厂,每天 2000 吨用水量中 1400 吨来自再生水,一年可节省水费约 378 万元。这组数据生动诠释了再生水作为 "第二水源" 的重要价值,也折射出我国水资源管理与污水处理领域的显著成效。

水利部 2024 年《中国水资源公报》显示,全国水资源总量达 31123.0 亿立方米,较多年平均值偏多 12.7%,但空间分布极不均衡 —— 长江流域占比 34.2%,珠江流域占比 16.8%,而黄河流域仅占 2.6%。用水结构上,农业用水占 61.6%,工业用水占 16.4%,生活用水占 15.6%,人工生态环境补水占 6.4%。值得关注的是,非常规水源供水量达 251.6 亿立方米,占供水总量的 4.3%,较 2023 年增加 39.3 亿立方米,水源结构持续优化。

在水污染治理领域,重点湖泊生态修复成效显著。2024 年太湖湖体总磷浓度降至 0.05 毫克 / 升,水质总体达到 Ⅲ 类,创 30 年来最好水平,首次全年达到国家良好湖泊标准;滇池水质从 2012 年的劣 Ⅴ 类提升至 Ⅳ 类,土著鱼类濒危状况得到缓解;巢湖全湖水质稳定保持 Ⅳ 类,蓝藻水华发生次数同比减少 21 次。生态环境部数据显示,2024 年全国地表水 Ⅰ~Ⅲ 类水质断面比例达 90.4%,劣 Ⅴ 类仅占 0.6%,水环境质量持续改善。

技术创新为污水处理提供核心支撑。碧水源研发的 "MBR-DF 组合污水处理技术" 在全国多地应用,北京翠湖新水源厂采用该技术后,出水 COD 均值仅 5.0mg/L,氨氮 0.053mg/L,总磷 0.034mg/L,水回收率超 90%,吨水处理成本仅 1.8 元,为湿地提供了高品质生态补水。该技术入选生态环境部先进污染防治技术目录,在滇池、洱海等敏感地区发挥重要作用。

政策层面,2024 年 5 月实施的《节约用水条例》强化水资源刚性约束。数据显示,我国万元国内生产总值用水量从 2014 到 2023 年下降 41.7%,2024 年万元工业增加值用水量降至 24.0 立方米,较上年下降 5.3%。北京市万元工业增加值用水量仅 4.8 立方米,工业用水重复利用率超 95%,为全国节水典范。

尽管成效显著,挑战依然存在。全国近 2/3 城市存在缺水问题,近岸海域仍有 12.2% 的面积为四类、劣四类水质。农业用水效率有待提升,农村污水处理设施覆盖率仍需提高。水利部副部长李良生指出:"解决水资源短缺问题,节水是根本出路。" 未来需持续推进节水型社会建设,强化科技赋能,完善流域协同治理机制。

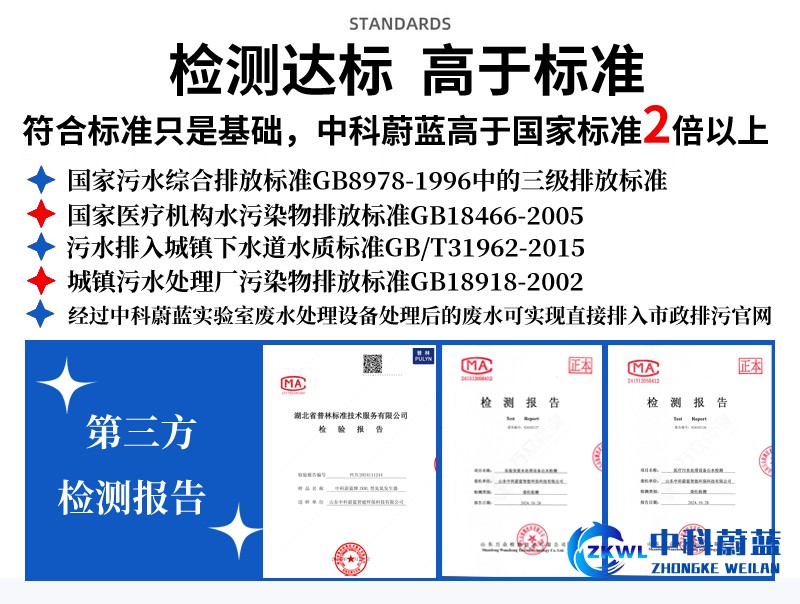

中科蔚蓝提示您:从太湖碧波重现到北京再生水成 "第二水源",中国在水资源保护与污水处理领域的实践表明,通过政策引导、技术创新和全民参与,守护生命之源的目标正在逐步实现。这场关乎生态文明和可持续发展的持久战,需要社会各界持续发力,共同书写人水和谐的新篇章。咨询热线:15684397985。